Die Entwicklung Gladbecks vom Dorf zur Industriestadt: Gladbeck – einst und jetzt – dargestellt anhand einer Gegenüberstellung von historischen und aktuellen Fotos.

Entwicklung Gladbecks – einst und jetzt

„Nichts ist beständiger als der Wandel“, heißt es. Das gilt sicherlich auch für die Entwicklung Gladbecks. Deutlich wird diese fortschreitende Entwicklung beim Blick auf die nachfolgende Fotogalerie „Gladbeck einst und jetzt“. Zu sehen sind Ansichten vom Rathaus, der Hochstraße, dem Marktplatz, dem Jovyplatz und dem ehemaligen Schlachthof im Verlauf der letzten Jahrzehnte.

Aber schauen Sie selbst!

Das Dorf Gladbeck

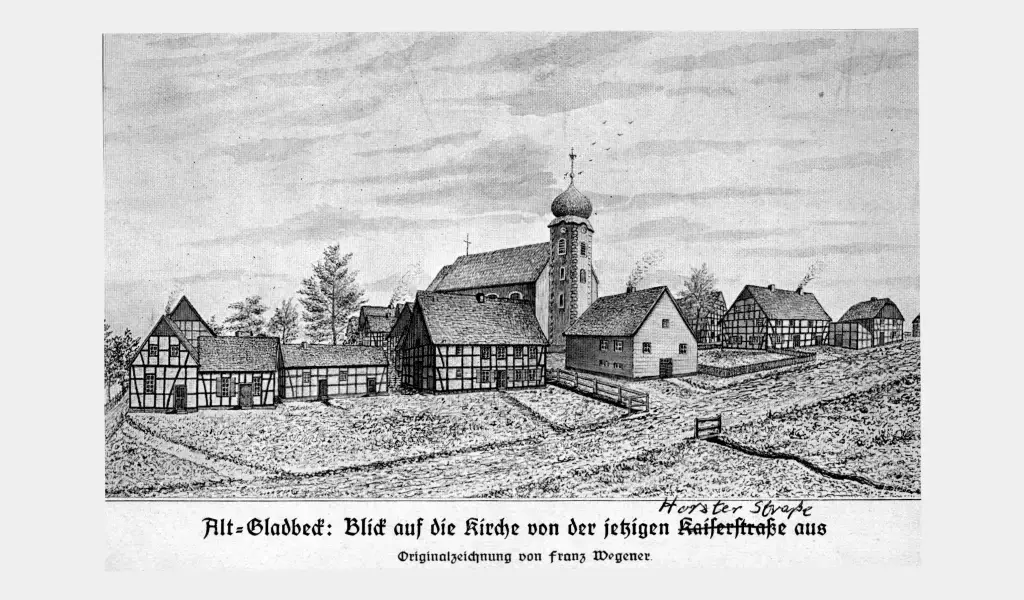

Gladbeck ist jahrhundertelang eine bäuerliche katholische Streusiedlung aus gut 80 Fachwerkhäusern mit der kleinen Kirche St. Lamberti im Dorfkern, dazu noch etwa 200 Bauernhöfe und Kotten verstreut über die fünf Bauerschaften Butendorf, Brauck, Zweckel, Rentfort und Ellinghorst. Damals leben hier ungefähr 2.700 Menschen.

Auf dem Grund des Bauern Schulte-Rentrop beginnen 1873 die Abteufarbeiten für den Schacht der ersten Zeche in Gladbeck. Sie trägt zunächst den Namen „Zeche Rieckchen“ nach dem Grubenfeld, auf dem die Tagesanlagen errichtet werden. Die Grube liegt an der Horster Straße nur einige Hundert Meter südlich vom kleinen Gladbecker Siedlungskern um die St. Lambertikirche. 1873 hat somit die Zeit des Bergbaus in Gladbeck begonnen. Fast 100 Jahre später, im Jahr 1971, wird diese für Gladbeck so prägende Epoche mit der Schließung der letzten Zeche wieder enden.

Gladbeck wird zur Stadt

In diesem Zeitraum entwickelt sich das Dorf rasant zu einer Stadt, die Einwohnerzahl vervielfacht sich auf zwischenzeitlich 84.100 Einwohner (1960). Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Chronik des Heimatvereins.

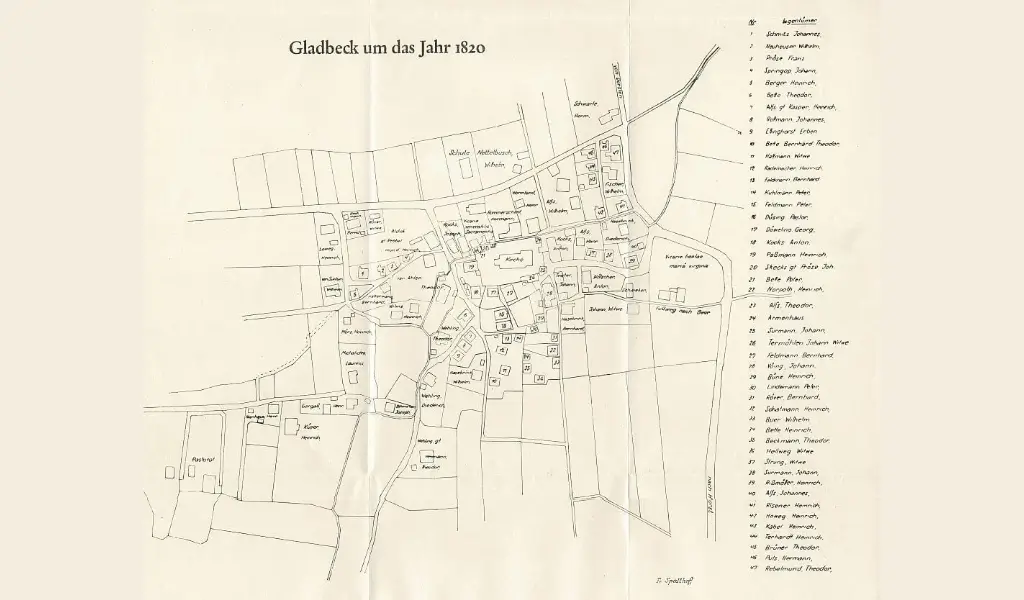

Dr. Ludwig Bette, Heimatforscher, veröffentlicht in den „Gladbecker Blättern“ eine Lageskizze von Gladbeck um das Jahr 1820. Der Ortskern rund um die Kirche St. Lamberti ist hier zeichnerisch dargestellt mit der Lage der Häuser und ihren Besitzern.

Eine plastische Darstellung des Ortskerns von Gladbeck um 1820 zeigt ein Relief, das der Verein für Orts- und Heimatkunde vor der Kirche St. Lamberti aufgestellt hat.

Rund um die kleine Kirche – sie war erst um 1800 erbaut worden und musste 1896 der jetzigen Lambertikirche weichen – standen die kleinen Fachwerkhäuser der Bauern, Kötter, Handwerker und Krämer. Davon steht keines mehr. Straßennamen gab es noch nicht, die Felder begannen gleich hinter dem Dorf.

Zu sehen sind die Gladebecke, das Geburtshaus des berühmten Möbelkünstlers Johann Heinrich Riesener, der Standort der ehemaligen Quastenburg, die Dorfschule, die Brauerei van Ahlen. Als Besonderheit war die Pastorat nicht neben der Kirche, sondern außerhalb (Heute steht dort die Stadthalle). Östlich und nördlich der kleinen Kirche war der Friedhof.

Eine zeichnerische Rekonstruktion von Franz Wegener (s. Titelbild oben) zeigt das Kirchdorf Gladbeck um 1880, vor Beginn des Verstädterungsprozesses. Die Lambertikirche, wie wir sie kennen, gibt es noch nicht. An ihrer Stelle steht hier eine kleinere Kirche mit einem Zwiebelturm.

Die Innenstadt

Dieses Foto wurde vermutlich um 1920 aufgenommen und zeigt einen Teil der Marktstraße Richtung Kirchplatz. So ungefähr könnte der Ortskern um die St. Lambertikirche jahrhundertelang ausgesehen haben.

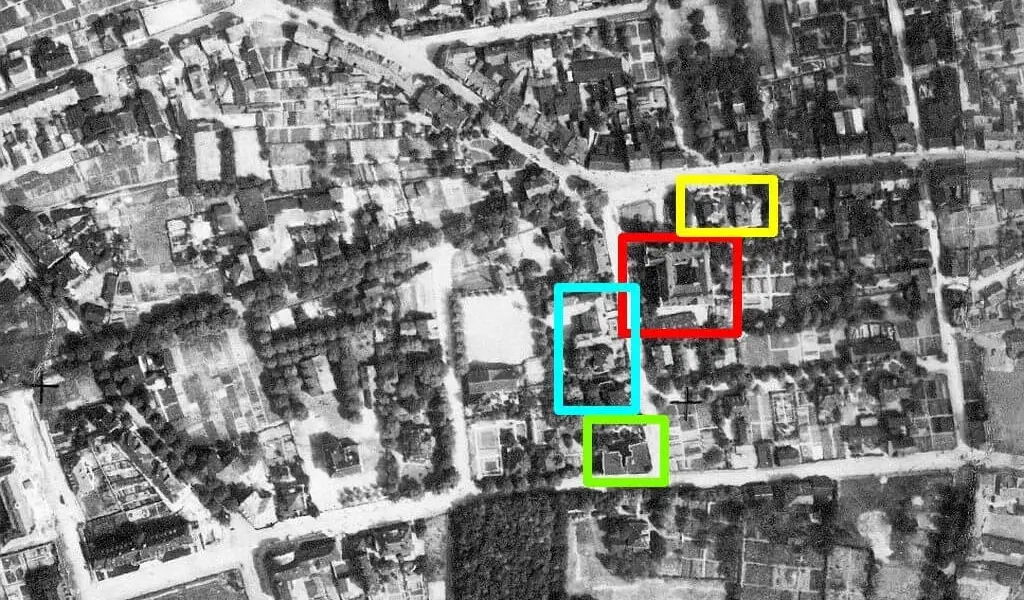

Dieser Stadtplan von 1928 zeigt die Innenstadt.

Auf dem GeoPortal Ruhr https://luftbilder.geoportal.ruhr/ können Sie die städtebauliche Entwicklung Gladbecks anhand von Luftbildern aus verschiedenen Zeiten ansehen.

Die Luftbilder entstanden überwiegend in den Jahren 1926, 1934, 1952, 1963, 1969, 1990, 1998, 2006, 2009 und 2020.

Erläuterungen:

Das gelbe Rechteck umfasst die beiden ersten Amthäuser,

das rote Rechteck umgrenzt das Rathaus,

im blauen Rechteck liegt das Lyzeum für Mädchen an der Viktoriastraße,

das grüne Rechteck kennzeichnet die Lage des „Bankhaus H. Küster, Ullrich &. Co.“ an der Viktoriastraße.

Die Viktoriastraße existiert heute nicht mehr.

Das Rathaus einst und jetzt

Zum 01.04.1885 wird Heinrich Korte von der Königlich Preußischen Regierung zum ersten Amtmann in Gladbeck ernannt. Es wird das erste Gladbecker Amtshaus mit einer Wohnung für den Amtmann und seine Familie sowie mit zwei bescheidenen Büroräumen für die kleine Verwaltung gebaut. Das Amtshaus liegt am Rand des damaligen Siedlungskerns vor dem heutigen Rathaus, weit ab vom eigentlichen Ortszentrum um die St. Lambertikirche. Gladbeck hat etwa 4.600 Einwohner.

Bereits etwa 10 Jahre später ist das erste Amtshaus zu klein für die Verwaltung. 1897 wird ein zweites, deutlich größeres Amtshaus neben dem ersten Gebäude errichtet. Heute steht dort am Anfang der Hochstraße das 2019 eröffnete Geschäftszentrum „HOCH10“. Gladbeck hat etwa 9.000 Einwohner.

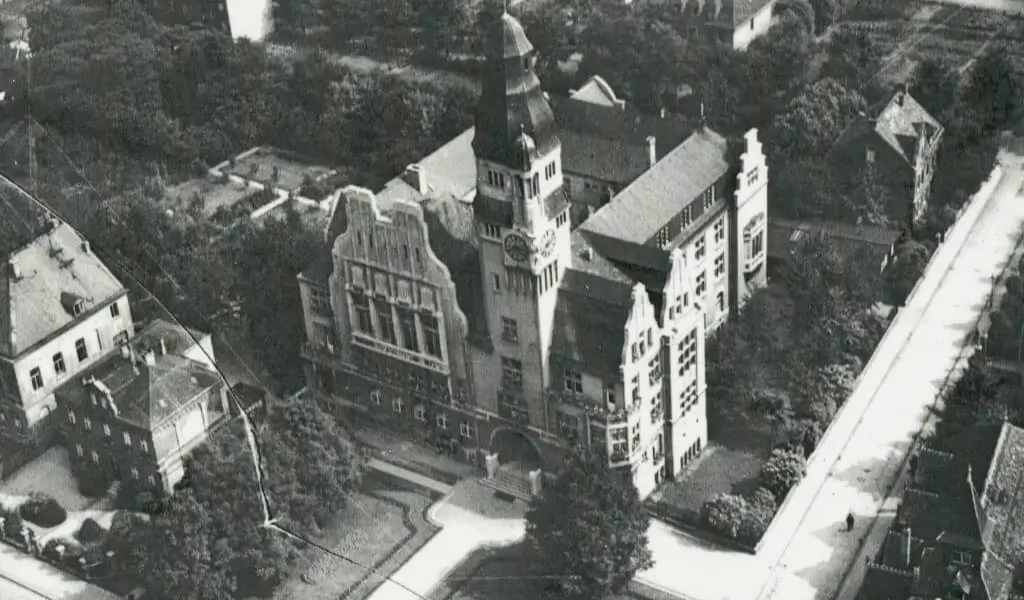

Abermals fast 10 Jahre später ist auch das zweite Amtshaus zu klein. Am 06.12.1910 wird das heutige Rathaus als neues Gladbecker Amtshaus eingeweiht. Seit 1908 wurde es als vierflügeliges Gebäude um einen Innenhof erbaut nach Plänen des Kölner Architekten Otto Müller-Jena, der einen 1906 ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen hatte. Entstanden ist ein wuchtiger Bau mit einem 48 Meter hohen Turm. Oben am Gebäude ist ein „Türmer“ angebracht, der vom Kölner Bildhauer Georg Grasegger modelliert wurde. Gladbeck hat etwa 39.000 Einwohner.

Das erste Foto, etwa um 1920, zeigt das Rathaus, links sind die beiden Amtshäuser zu sehen, rechts verläuft die Viktoriastraße. Rechts unten ist der Turm des evangelischen Bethauses zu erkennen. Das zweite entstand ebenfalls um 1920 und zeigt das Rathaus mit dem Bethaus unten in der Mitte, die beiden Amtshäuser und den Eingangsbereich der Hochstraße.

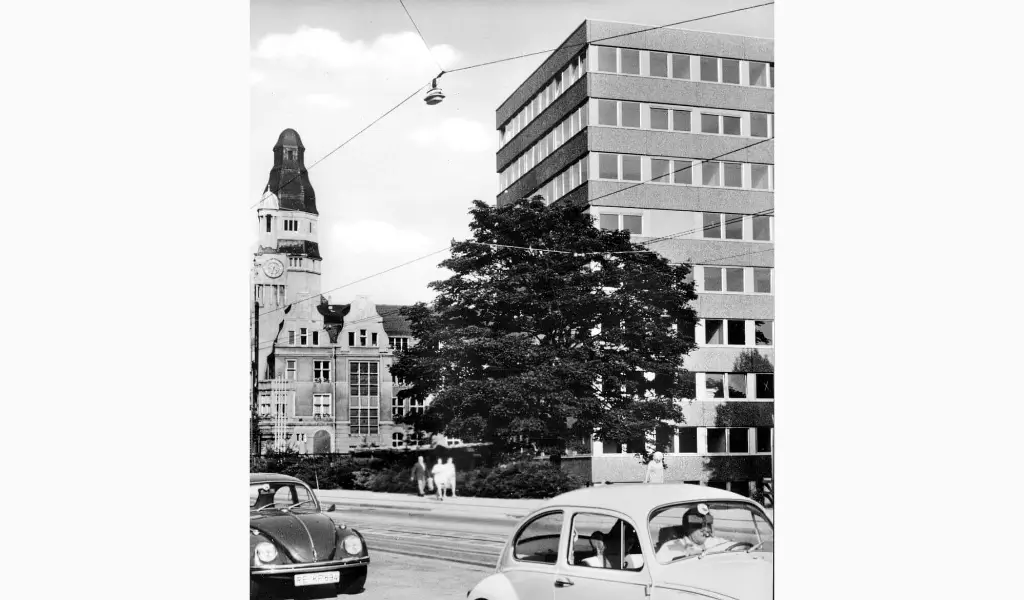

Auf dem dritten Foto mit Blick auf das Rathaus Richtung Hochstraße um 1970 zeigt im Vordergrund den Parkplatz, den Rest der Viktoriastraße. Der Blick von der Bottroper Straße auf das Rathaus mit einem der beiden zum Rathaus gehörenden Bürotürme im Vordergrund um 1971 ist auf dem vierten Foto zu sehen.

Das Alte Rathaus heute mit dem 2006 eingeweihten Neuen Rathaus.

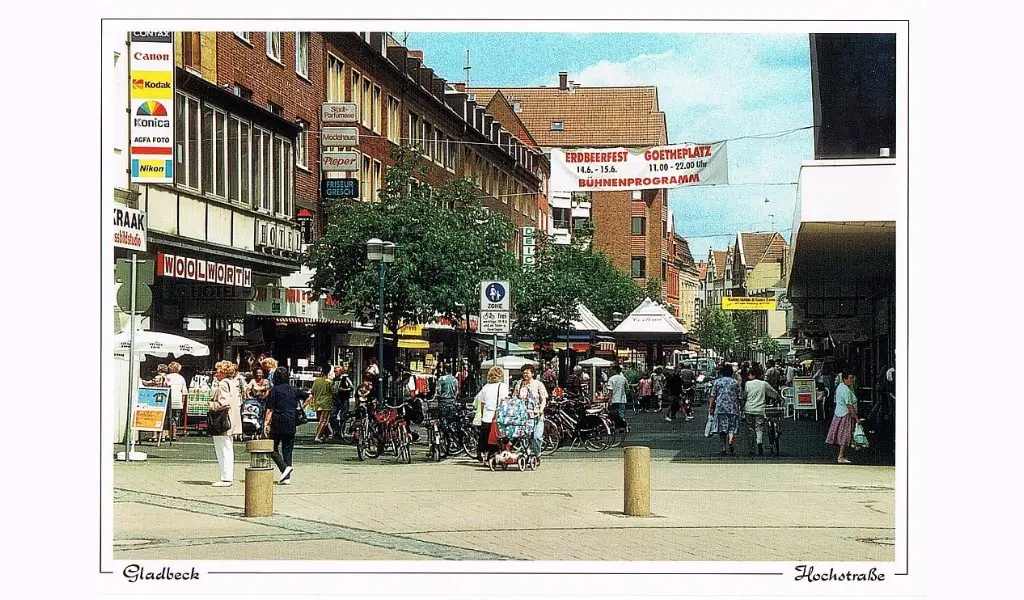

Die Umgebung – Hochstraße

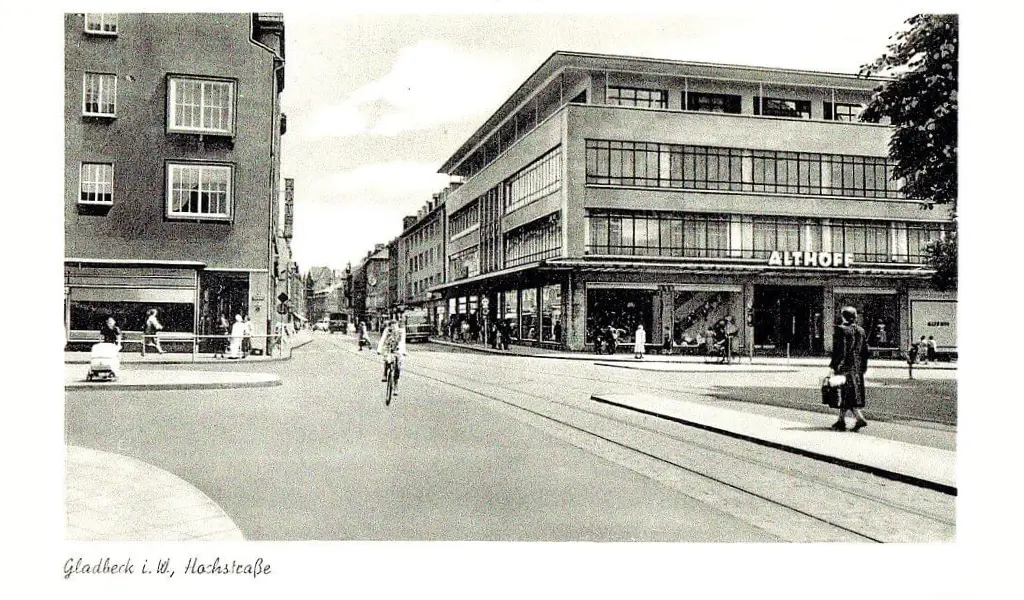

Die Hochstraße ist als Verbindung zwischen Bottrop und Gelsenkirchen-Buer eine der ältesten Straßen in Gladbeck. Auch sie verändert sich im Lauf der Jahrzehnte, was wir exemplarisch am Bereich zwischen Rathausplatz und Beginn der Hochstraße aufzeigen wollen.

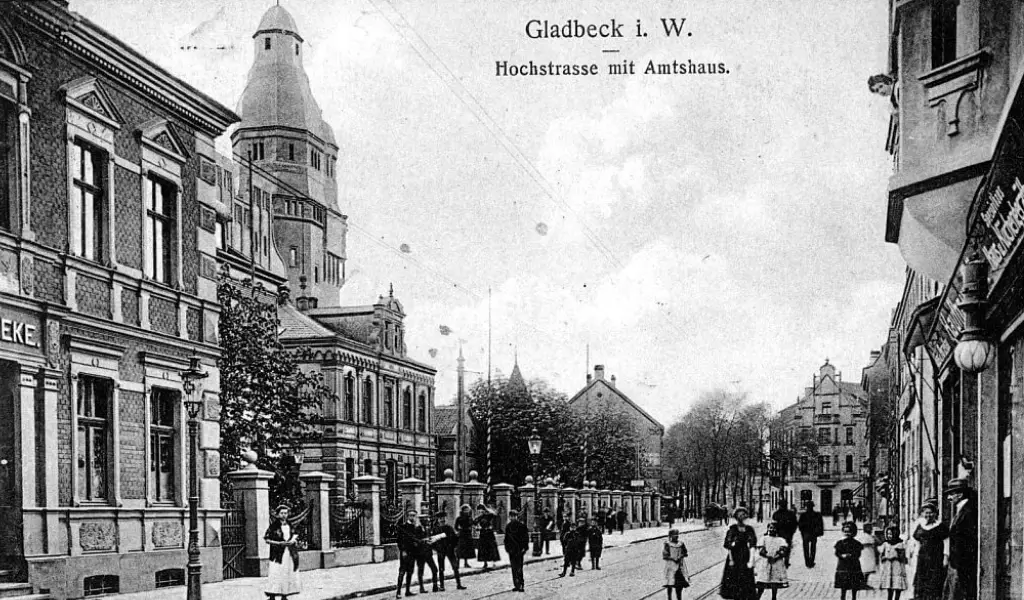

Blick von der Hochstraße Richtung Westen um 1917, links neben der Apotheke das zweite Amtshaus (erbaut um 1897), dahinter verdeckt und nicht sichtbar das erste Amtshaus (erbaut um 1885) und das Rathaus (1910). Über den Bäumen hinter der Steinmauer links ist die Spitze des evangelischen Bethauses sichtbar. Das van-Suntum-Haus steht bereits.

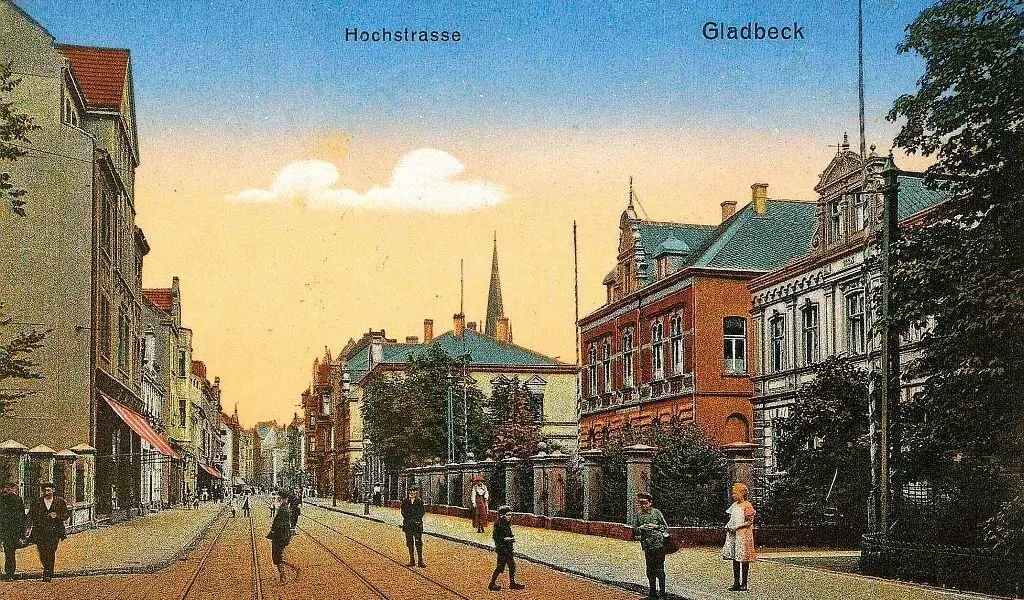

Blick vom Rathaus in die Hochstraße um 1923. Das Gebäude rechts ist das erste Amtshaus, erbaut um 1885, dahinter das zweite Amtshaus, erbaut um 1897. Die Straßenbahn verkehrt bereits.

Ebenfalls vom Rathaus aus gesehen zeigen die folgenden Bilder aus den Jahren 1959 (mit dem Kaufhaus Althoff), 1970 (mit Karstadt, Straßenbahn und Autoverkehr), 1994 (als verkehrsberuhigte Fußgängerzone) und 2018 (mit Außengastronomie) recht deutlich den Wandel der Hochstraße.

Heute lädt der Innenstadtbereich zum Einkaufen und Verweilen ein.

Bottroper Straße – einst und jetzt

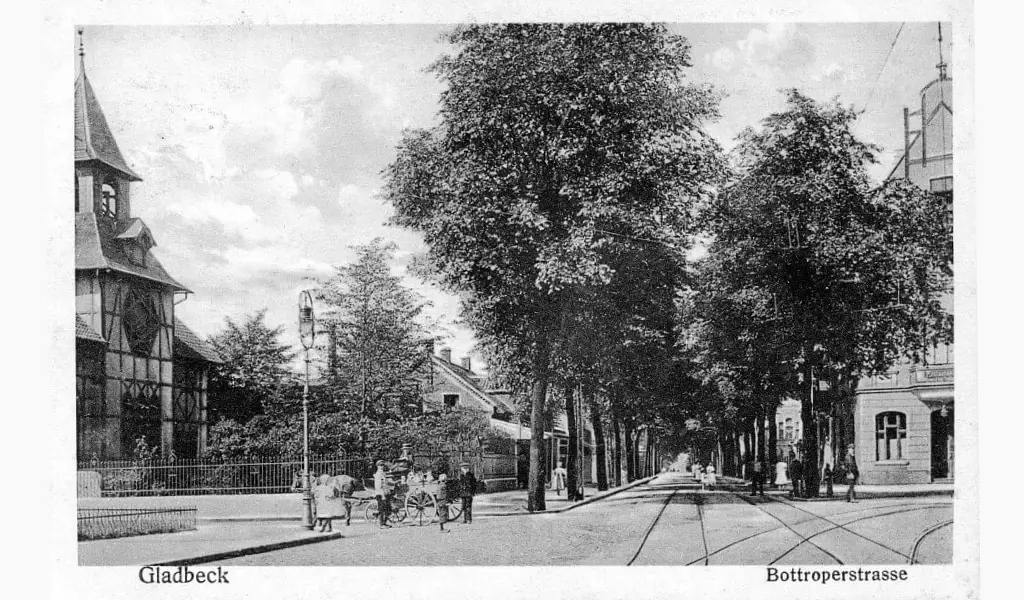

Blick in die Bottroper Straße Richtung Westen um 1914, links ist das evangelische Bethaus sichtbar, rechts das van-Suntum Haus an der Einmündung der Rentforter Straße.

Blick nach Süden in die Viktoriastraße um 1920. Rechts das Lyzeum, dahinter das Rektoratsgebäude, dann das Gebäude des Arztes Dr. Enbergs, später des Zahnarztes Dr. Hoppe, und am Ende das „Bankhaus H. Küster, Ullrich & Co“.

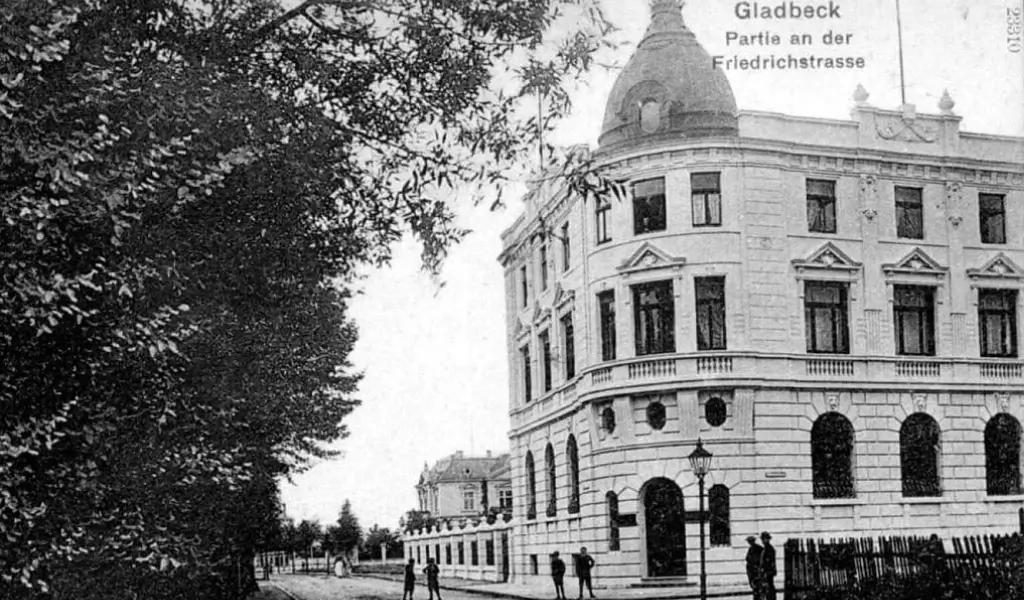

Blick um 1920 in die Friedrichstraße nach Westen auf das „Bankhaus H. Küster, Ullrich &. Co“, dahinter die Villa des Bankdirektors Hermann Küster. Rechts mündet die Viktoriastraße ein.

Marktplatz – einst und jetzt

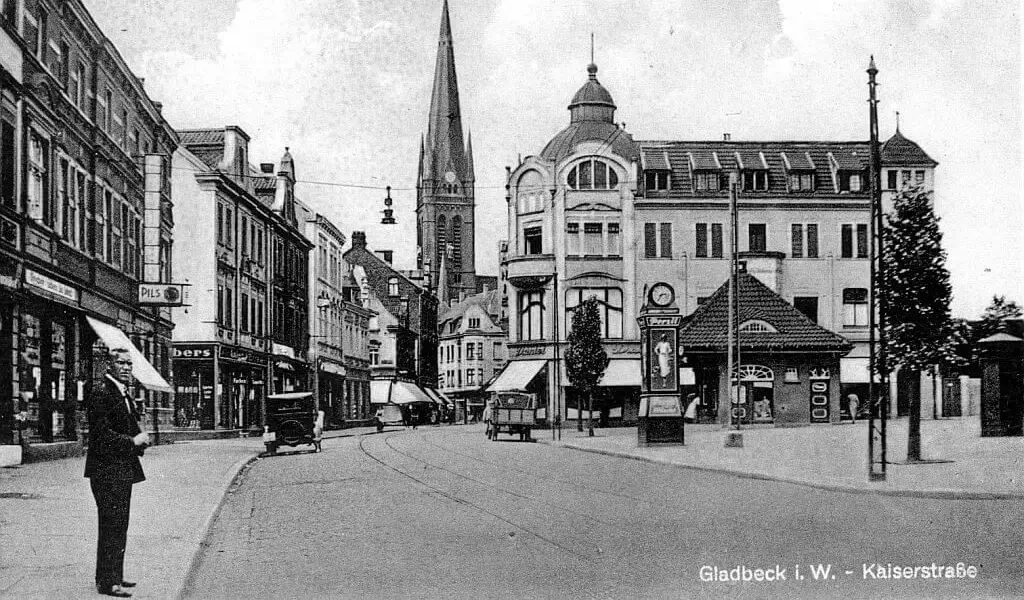

Am südlichen Rand des Gladbecker Siedlungskerns entwickelt sich ab 1896 der Gladbecker Marktplatz. Er liegt nicht nahe der Kirche oder des Amtshauses, weil dort die Grundstückskosten zu hoch sind. In den Folgejahren wird er zu einem Mittelpunkt des öffentlichen Lebens weiterentwickelt. Am Markt wird die erste Postnebenstelle in einem Nebenraum einer Gaststätte eingerichtet.

Marktplatz um 1912 mit Blick auf die Horster Straße. Im Hintergrund ist in der Mitte das Kaufhaus Daniel, heute ein Wohnhaus, erkennbar. Die übrige nördliche Seite des Marktplatzes ist noch unbebaut.

Das erste Foto zeigt den Blick von der Horster Straße (damals Kaiserstraße) auf den Marktplatz mit Uhr und Kiosk, im Hintergrund die St. Lambertikirche. Auf dem zweiten ist der Marktplatz um 1950 mit den Häusern auf der südlichen Seite zu sehen. Diese Häuser wichen später dem Ausbau der vierspurigen Wilhelmstraße. Im Vordergrund der Verkaufspavillon des Verkehrsvereins.

In der Vergangenheit wird der Marktplatz auch genutzt für Veranstaltungen und Kundgebungen, beispielweise zum 1. Mai. An Markttagen stehen die Markstände dicht an dicht und der Markt war sehr gut besucht.

Das folgende Foto zeigt den Marktplatz um 2020. Rechts verläuft die Wilhelmstraße. Der Marktplatz dient überwiegend als Parkplatz.

Jovyplatz – einst und jetzt

In den 1920er Jahren verstärkt die Stadtverwaltung unter der Leitung des Oberbürgermeisters Dr. Michael Jovy ihre Bemühungen, ein Stadtbild zu entwickeln. Sinnbildlich hierfür steht die Anlage des Jovyplatzes an der Schützenstraße.

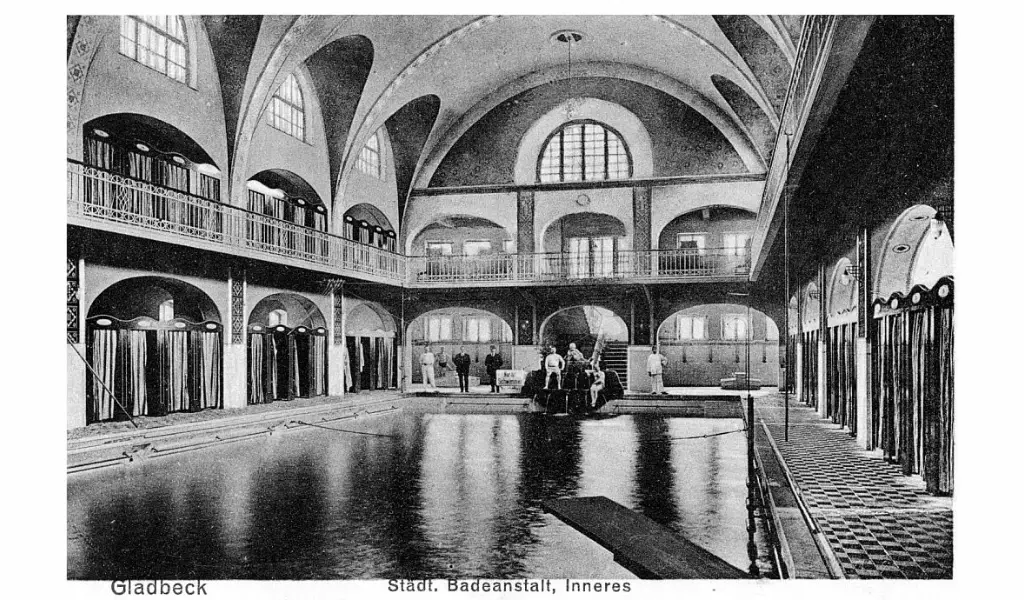

Die Luftbildaufnahme von 1927 zeigt die gesamte Anlage des Jovyparks. Unten im Bild ist das ehemalige Kaiser-Wilhelm-Bad, eingeweiht 1913, zu sehen. Heute steht hier etwa das Riesener-Gymnasium. Rechts oben ist das Amtsgericht, das 1915 bezogen wurde, zu erkennen.

An der nördlichen (oberen) Seite steht das 1922 erbaute Finanzamt, in dem sich heute das „kreativAmt“ befindet. Daneben, weiter westlich, sind das Polizeiamt (1922) und dahinter die Wittringer Schule (vormals Aloysiusschule), Eröffnung 1927, zu sehen. Gut zu erkennen ist, dass hinter diesen Gebäuden die Bebauung endet und freie Felder das städtebauliche Bild prägen. Südlich des Polizeiamtes gelegene Wohnhäuser sollen die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg lindern und runden den repräsentativen Platz ab.

Alle Gebäude in diesem Ensemble (außer dem Riesener-Gymnasium) sind mittlerweile unter Denkmalschutz gestellt.

1913 wird das „Kaiser-Wilhelm-Bad“ an der Schützenstraße, später Hallenbad der Stadt Gladbeck, eröffnet. Eine große Attraktion! Bis 1964 lernen hier fast alle Gladbecker Kinder das Schwimmen. Heute steht an dieser Stelle die Sporthalle des Riesener-Gymnasiums.

Das zweite Foto zeigt das Innere des Hallenbades. Energie sparen ist auch früher angesagt: Auf einem Schild in den Duschräumen stand: Brausezeit 3 Minuten.

Im Januar 1915 wird das stattliche Gebäude des Amtsgerichts an der Schützenstraße mit dem großen Adler über dem Hauptportal bezogen. Dazu gehört auch ein Gefängnis mit 26 Zellen.

1923 wird das neue Finanzamt (heute „kreativAmt“) als Teil des historisch bedeutsamen Gebäudeensembles am Jovyplatz fertig gestellt. Das Gebäude wird vom städtischen Hochbauamt als monumentaler Putzbau errichtet.

Die zwischen 1920 bis 1924 errichteten Wohnhäuser sowie das Polizeiamt runden den Park ab.

Der Jovyplatz um 2020, links erkennt man das „kreativAmt“ (ehemaliges Finanzamt), oben das Amtsgericht und daneben das Riesener-Gymnasium.

Der repräsentative Platz mit der parkähnlichen Anlage in der Mitte und den Wohnhäusern am Rand gilt, als er in den 1920er Jahren angelegt wird, als Beispiel für die urbane Dynamik der jungen Stadt Gladbeck, als Vorzeigeprojekt moderner städtebaulicher Entwicklung.

Der Schlachthof – einst und jetzt

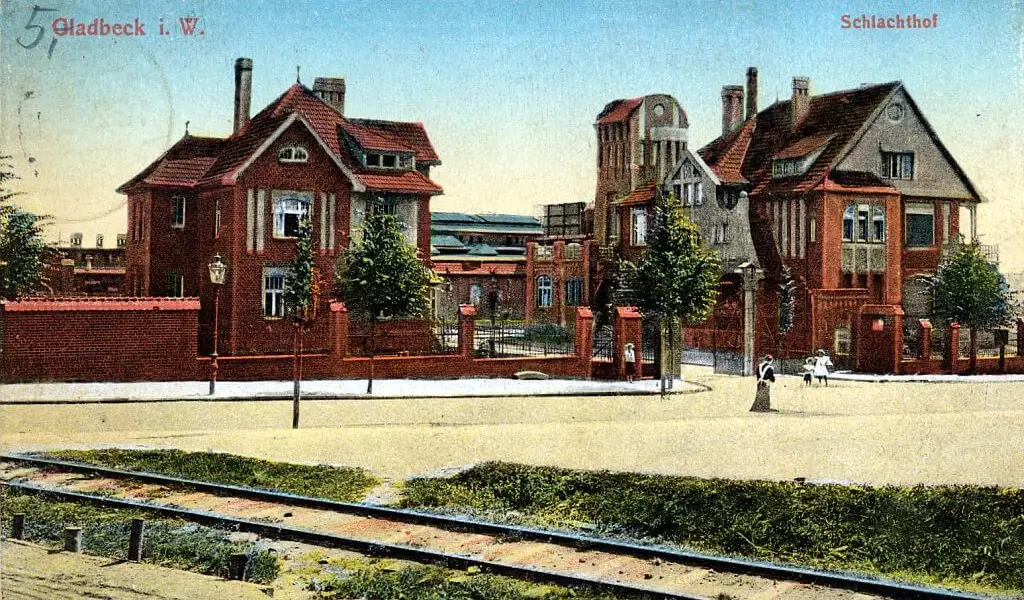

Am 1. August 1908 wird der kommunale Schlachthof an der Grabenstraße eröffnet (s. unten rechts auf dem Stadtplan der Innenstadt). Das ist nach der Jahrhundertwende noch in der wilhelminischen Kaiserzeit, als das aufstrebende Gladbeck weiter den Status eines „Amtes“ hat, obwohl in diesen „Boomjahren“ bereits ca. 35.000 Menschen hier leben.

Damals wird er dringend gebraucht für die Ernährung der Menschen und um die Krankheits- und Seuchengefahr durch unkontrollierte Schlachtungen zu verringern. Es gibt sogar einen eigenen Gleisanschluss an den Bahnhof Gladbeck Ost.

Der Schlachthof verfügt neben den Schlachthallen für Rinder, Kälber und Schweine über ein Pferdeschlachthaus, eine Verwertungsanlage für Schlachtabfälle und Kühlräume mit einer eigenen Eisproduktion.

Er bezeugte eine für die Versorgung der Gladbecker Bevölkerung in früheren Zeiten sehr wichtige Einrichtung. Der Wasserturm, die beiden Wohnhäuser der Toranlage und die Einfriedung für die Gebäude stehen deshalb seit 1988 unter Denkmalschutz.

1999 kommt es zur Schließung des Schlachthofs. Danach bleibt er für einige Zeit als Ruine im „Dornröschenschlaf“ und verfällt, bis im Jahr 2013 die meisten maroden Gebäude abgerissen werden, um Platz für Häuser und Wohnungen zu schaffen. Danach entsteht hier bis 2019 das neue, stadtnahe Wohngebiet „Am Roten Turm“. Gemeint ist der ehemalige rote Wasserturm als Wahrzeichen dieses neuen Quartiers. Der Turm selbst und die beiden Wohnhäuser der Toranlage sollen noch saniert und in die Wohnbebauung einbezogen werden.

In der Zeitschrift Gladbeck Unsere Stadt, Heft Nr. 3/1973, erschien der Artikel „Aus der 65jährigen Geschichte des Schlachthofs Gladbeck“.